子ども支援を各界とのコラボで!川越モデルのバイブル「活動報告書」を作ろう

くらびとファンディングを運営する、NPO法人 カワゴエ・マス・メディアでは、毎月第一土曜日にYouTube LIVEでインターネットラジオ局「ラジオぽてと」を放送しています。

2020年2月号では、川越市内で子ども食堂やフードバントリーなどの運営を支援する『なくそう!「子どもの貧困」川越シンポジウム』代表の時野閏(ときのじゅん)様に、団体の活動内容およびクラウドファンディングを通して伝えたい思いについてお話いただきました。

※この記事は、トーク内容を元に一部編集、補足を行なっています。

「なくそう!『子どもの貧困』川越シンポジウム実行委員会」とは?

➖「なくそう!『子どもの貧困』川越シンポジウム実行委員会」(以下、団体と称す)は、時野さんが「子ども食堂」を立ち上げて運営するのではなく、例えば「子ども食堂」をやってみたいという方を支援していく団体と理解すればよろしいでしょうか?

はい、私どもで「子ども食堂」を運営するわけではなく、「子どもの貧困」の問題を多くの市民の皆さんに知ってもらいたい、「子ども食堂」をやってみたい、あるいは、何らかの形で貧困の子どもを支援したいと思っている川越市民を集めてコーディネートし、「子ども食堂」や「フードパントリー」といった事業に繋げていけるよう支援していく団体としてやって行きたいと思っています。

➖ 「子ども食堂」に興味があって、やってみたいと思われる方は沢山いらっしゃると思いますが、何から始めていいかわからない、資金はどうしよう、場所はどうしよう..。やっぱり色々とありそうですね。それらを時野さんの団体が解決して下さるということでしょうか?

といっても、私たちも(まだ立ち上がったばかりの)ヨチヨチ歩きの団体で、魔法のようにはいきません。一緒に悩みながら解決に向けて活動していくという感じですね。

➖ 一緒に悩んで考えてくれる人がいるだけで、心の支えになるというかモチベーションになりますね。この活動を始めたきっかけを伺ってもよろしいですか?

「子ども食堂」を始める動機の一つに、目の前に困った子どもがいたので、それを救いたいというのがありますが、私の場合は以前から川越市の子育て施策にも関わっていたので知識としてこういう問題があることを知っていました。

「子どもの貧困」と言いますけど、未来に輝く「子ども」に「貧困」という言葉はアンバランスでもの凄く相性が悪いと思うんです。それが結びついてしまっている酷い現状。だったら、それを何とかするのが大人の責任じゃないかと思いやってみようということになったんです。

クラウドファンディングへの挑戦

➖ 2018年11月に団体を立ち上げ、子ども達のために日々活動してきた皆さんですが、この度、「子ども支援を各界とのコラボで!川越モデルのバイブル『活動報告書』を作ろう」と題してクラウドファンディングに挑戦されます。ここで謳われている「活動報告書」についてお話しいただけますか?

「活動報告書」は、この1年あまり活動してきたことのまとめになります。

私たちの団体では2019年に2つの大きなシンポジウムを開催しました。5月26日のプレ企画では青砥 恭(あおとやすし)先生に、9月15日の本シンポジウムでは浅井春夫先生に講演がありましたので、それを収録したいと思います。

青砥先生は、「NPO法人 さいたまユースサポートネット」の代表でいらっしゃるんですけど、さいたま市で長らく子どもや若者の支援をしてきた方です。もともと、学校の先生だったので学習支援、子供達に学ぶ楽しさを教えるということをされてきました。

➖ 子どもの貧困問題の第一人者であるお二人の素晴らしい講演が収録されているわけですね。

はい、他にも私たちが行なった座談会であるとか、パネルディスカッションも収録します。

さらに、実際に「子ども食堂」をされている鈴木さんに経験をお話し頂きました。実は、「子ども食堂」を始める方の多くが最初に課題になるのが場所なんです。「こども食堂」を一般の街の食堂やレストランでやるっていうケースもあるのですが、大抵の場合は、炊事場が有り、テーブルもたくさん有る場所を持っていません。それを公民館という公共の場所を使ってやる道を切り開いたというのが鈴木さんの素晴らしいところなんです。

➖「子ども食堂」ってすごく意義のあることだし、公民館であれば受け入れ易そうに思えますが、公民館で「子ども食堂」をやるってことは珍しいことなんですか?

公民館は市内に何箇所もあって、子どもが歩いて行ける距離にあるので、「子ども食堂」が公民館で出来るのは大きな意味があるのですが、公民館の趣旨として、大人が社会的に色んなことを考えたりするという社会教育の分野の活動に使うというのがあるので、川越市においてはなかなか許可してもらえない活動ではあったんです。

➖「こども食堂」を始めようとするときや続けていく上では、悩ましい問題とか周りとの兼ね合いなど心配があると思うんですけど。(鈴木さんのような)こういった経験を「活動報告書」でシェアすれば、「子ども食堂」を始める上でのヒントが得られて取り組みやすくなりそうですね。

活動と直結するリターン

➖ クラウドファンディングには、支援して頂いた人のお礼(リターン)があると思うんですけど、それについてお聞かせいただけますか?

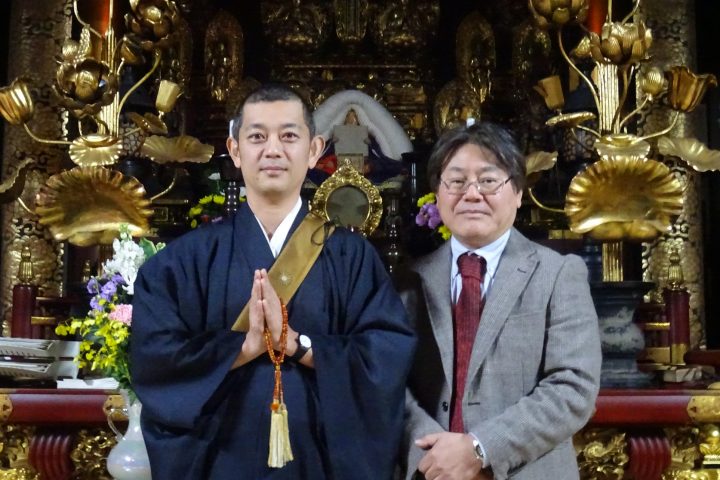

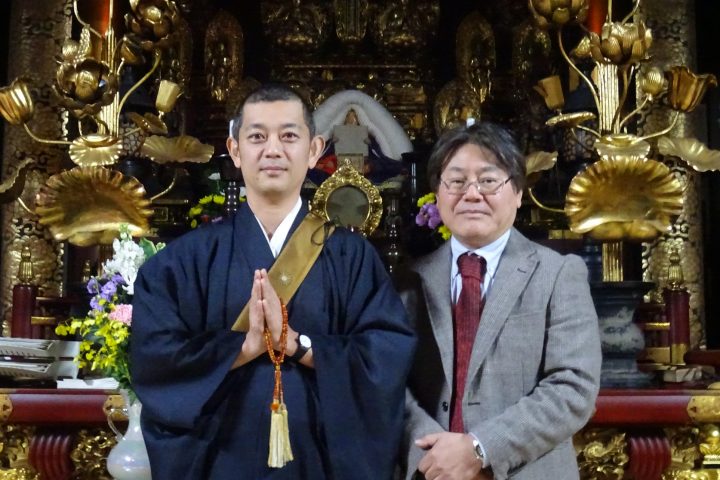

私たちの団体では、社会福祉法人やお寺とのコラボで優しく包み込みながら子ども達を支援していくという事業をやっていきたいので、リターンについてもその活動と大きく関わって来るものにしました。そのため、リターンは市内にある最明寺(川越市小ケ谷)と本応寺(川越市石原町)の2つのお寺とコラボとなっています。

最明寺さんでは「こどもおやつクラブ」すでに、いろんな活動をされているんですけど、そのひとつに「フレンチ精進と座禅の会」というのがあります。これが人気でなかなか予約がとれないんですけど、優先的に予約が取れるプレミアムチケットを最明寺さんから頂きました。料理をするのは、箱根・養泉寺の副住職であり、オーベルジュ「グリーンヒルズ草庵」のフレンチシェフなんです。宗派を超えたコラボ(注:最明寺は天台宗、養泉寺は曹洞宗)でもあるんです。

➖ フレンチ精進、お肉とか使わないフレンチということですか?聞いたことあります。それを支援していただいたリターンとしてそれがいただけるという、それはすごいですね。

本応寺さんからは「傾聴プレミアムチケット」をリターンとして提供いただきました。これは、お坊さんである星光照さんに悩みを聞いていただけるチケットです。つらい悩みを聞くってことはものすごい心を使うことで、普通の人にはなかなか出来ないですけど、星さんは、長年、そういう活動をされて来た方なんです。その方に30分間お話を聞いていだける権利をチケットにしてリターンとして提供します。

➖ お坊さんならではのすごいありがたいリターンですね。お坊さんに話を一対一で聞いてもらう機会って滅多にないですし、精進料理も本当に美味しそう。お二人ともそういう取り組みというのはずっと前からされていたのですか?

今、生きている皆さんと関わりたいという気持ちを持ってらっしゃるお二人なので、現在、社会的に問題になっている子供の問題、これについてもすんなりとOKをくださいました。

➖ すごい熱い志を持ったお二人なんですね。時野さんもとても情熱をお持ちの方なので、きっと、それががお坊さんの心を動かしたのではないでしょうか?

そうであれば、より嬉しいんですけど。出会って、本当によかったなと思っています。素晴らしいお二人で理解してくださったんだなっていう風に感じています。

➖ こちらのクラウドファンディングはいつから?

はい、2月1日にスタートして、3月31日までと少し長いんですけど、こういう活動している方って、あんまり、インターネットとかクラウドファンディングというものにあんまり得意ってないっていう方も結構多いんですよね。

ですから、長く取って、スタートダッシュはなかなか難しいかもしれませんが、しっかり、語りこんで理解していただきながら支援につなげて行きたいと考えています

今後の活動について

➖ 活動報告書、すごく楽しみにしています。ぜひ、クラウドファンディング も達成して欲しいですね。それでは、最後に時野さんのこれからの夢とか目標をお聞かせください。

子供達が常にいるわけですから、この活動を始めてしまうともう止めるわけにはいきません。それから若者の支援ですね。若者も今、大変息苦しい時代になっていて、ひきこもりの問題だとか虐待の問題とか色んな問題抱えている。就職だって進学だってですね。奨学金借りたら地獄だとか色々とあると思うんですね。そういう子どもや若者の支援というものをもっと充実させていけたらというのが夢ですね。

➖ 時野さんは子どものお腹を満たしてあげるだけではなくて、いろいろな体験をプレゼントしてあげたりとか、お勉強をみてあげたりとか、いろんなもので、子供や若者に夢を与えたいわけですね。

特に「子どもの貧困」でよく言われるのが体験の貧困という言葉なんです。お金がないがために夏休みに家族旅行にいけなかったりとか、あるいは、修学旅行に行けなかったりとか、いうこともあったりするんですよね。そういった体験というのがなくなって、前に出れない気持ち的にふさがってしまう、あるいは勉強も積極的になれないとか、そういったところに何らかの支援をして一緒に歩んで行きたいなという、そういうチャンスを子供達に保証していければいいなと思っています。

➖ それは本当に心強いですね。本日は、「なくそう!『子供の貧困』川越シンポジウム実行委員会」事務局長の時野閏さんにお話いただきました。

ラジオぽてと「告知の来い人」2020年2月号

当日の放送の模様はこちらでご覧いただけます。

基本情報

なくそう!「子どもの貧困」川越シンポジウム実行委員会について

私たちは「子どもの貧困」問題をなんとかしたいと、2018年11月に立ち上げた団体。「市民にもっともっとこの問題を知らせていかなければ」「心やさしい市民をあつめて支援の動きを作っていけないか」「行政とも一緒に考えていければ」そんなことを話し合いながら1年余り活動してきました。

実行委員会には教員、子育てNPO役員、主任児童委員、市会議員、児童養護施設代表、障害者団体代表、保健師、退職教員、保育士、子ども食堂運営者、市民団体役員、一介の保護者、一介の労働者、老人ホーム施設長、スーパーボランティア、高校生、医師など様々な市民が集まって、互いに知らなかった知識、知らなかった手段、知らなかった人脈などを交流し合って成果を上げて来ました。

主な活動

2018年11月25日 結成の集い&第1回実行委員会

以後 毎月1回の実行委員会開催(学びと交流、市民への発信、シンポジウムの準備)

2019年5月26日 プレ企画(90名、川越市南文化会館)

- 青砥恭先生講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告

- 座談会「子ども食堂始めませんか?」

- PTA制服リサイクルアンケート

2019年8月11日 子ども食堂夕涼み会

2019年9月15日 本シンポジウム(240名、川越市やまぶき会館)

- 浅井春夫先生講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告

- パネルディスカッション

- 子どもの居場所フィールドワーク報告

【HP】

https://kawagoehinkonsympo.wixsite.com/kawagoehinkonsympo

【FaceBook】

https://www.facebook.com/nakukodo/

【Instagram】

https://www.instagram.com/nakukodo/

「活動報告書」収録内容(予定)

- プレ企画(2019年5月26日)の報告

- 青砥恭氏講演

- 座談会「子ども食堂を作ろう!」

- PTA制服リサイクルリサイクルアンケート報告

- シンポジウム(9月15日)の報告

- 浅井春夫氏講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告と資料

- パネルディスカッション

- 子どもの居場所について(商業施設で遊ぶ子どもたち)

- 子ども食堂をやってみて

- 市役所パネル展示などの活動

- 実行委員会の活動報告

- 私たちのこれから

- 広告のページ

くらびとファンディングを運営する、NPO法人 カワゴエ・マス・メディアでは、毎月第一土曜日にYouTube LIVEでインターネットラジオ局「ラジオぽてと」を放送しています。

2020年2月号では、川越市内で子ども食堂やフードバントリーなどの運営を支援する『なくそう!「子どもの貧困」川越シンポジウム』代表の時野閏(ときのじゅん)様に、団体の活動内容およびクラウドファンディングを通して伝えたい思いについてお話いただきました。

※この記事は、トーク内容を元に一部編集、補足を行なっています。

「なくそう!『子どもの貧困』川越シンポジウム実行委員会」とは?

➖「なくそう!『子どもの貧困』川越シンポジウム実行委員会」(以下、団体と称す)は、時野さんが「子ども食堂」を立ち上げて運営するのではなく、例えば「子ども食堂」をやってみたいという方を支援していく団体と理解すればよろしいでしょうか?

はい、私どもで「子ども食堂」を運営するわけではなく、「子どもの貧困」の問題を多くの市民の皆さんに知ってもらいたい、「子ども食堂」をやってみたい、あるいは、何らかの形で貧困の子どもを支援したいと思っている川越市民を集めてコーディネートし、「子ども食堂」や「フードパントリー」といった事業に繋げていけるよう支援していく団体としてやって行きたいと思っています。

➖ 「子ども食堂」に興味があって、やってみたいと思われる方は沢山いらっしゃると思いますが、何から始めていいかわからない、資金はどうしよう、場所はどうしよう..。やっぱり色々とありそうですね。それらを時野さんの団体が解決して下さるということでしょうか?

といっても、私たちも(まだ立ち上がったばかりの)ヨチヨチ歩きの団体で、魔法のようにはいきません。一緒に悩みながら解決に向けて活動していくという感じですね。

➖ 一緒に悩んで考えてくれる人がいるだけで、心の支えになるというかモチベーションになりますね。この活動を始めたきっかけを伺ってもよろしいですか?

「子ども食堂」を始める動機の一つに、目の前に困った子どもがいたので、それを救いたいというのがありますが、私の場合は以前から川越市の子育て施策にも関わっていたので知識としてこういう問題があることを知っていました。

「子どもの貧困」と言いますけど、未来に輝く「子ども」に「貧困」という言葉はアンバランスでもの凄く相性が悪いと思うんです。それが結びついてしまっている酷い現状。だったら、それを何とかするのが大人の責任じゃないかと思いやってみようということになったんです。

クラウドファンディングへの挑戦

➖ 2018年11月に団体を立ち上げ、子ども達のために日々活動してきた皆さんですが、この度、「子ども支援を各界とのコラボで!川越モデルのバイブル『活動報告書』を作ろう」と題してクラウドファンディングに挑戦されます。ここで謳われている「活動報告書」についてお話しいただけますか?

「活動報告書」は、この1年あまり活動してきたことのまとめになります。

私たちの団体では2019年に2つの大きなシンポジウムを開催しました。5月26日のプレ企画では青砥 恭(あおとやすし)先生に、9月15日の本シンポジウムでは浅井春夫先生に講演がありましたので、それを収録したいと思います。

青砥先生は、「NPO法人 さいたまユースサポートネット」の代表でいらっしゃるんですけど、さいたま市で長らく子どもや若者の支援をしてきた方です。もともと、学校の先生だったので学習支援、子供達に学ぶ楽しさを教えるということをされてきました。

➖ 子どもの貧困問題の第一人者であるお二人の素晴らしい講演が収録されているわけですね。

はい、他にも私たちが行なった座談会であるとか、パネルディスカッションも収録します。

さらに、実際に「子ども食堂」をされている鈴木さんに経験をお話し頂きました。実は、「子ども食堂」を始める方の多くが最初に課題になるのが場所なんです。「こども食堂」を一般の街の食堂やレストランでやるっていうケースもあるのですが、大抵の場合は、炊事場が有り、テーブルもたくさん有る場所を持っていません。それを公民館という公共の場所を使ってやる道を切り開いたというのが鈴木さんの素晴らしいところなんです。

➖「子ども食堂」ってすごく意義のあることだし、公民館であれば受け入れ易そうに思えますが、公民館で「子ども食堂」をやるってことは珍しいことなんですか?

公民館は市内に何箇所もあって、子どもが歩いて行ける距離にあるので、「子ども食堂」が公民館で出来るのは大きな意味があるのですが、公民館の趣旨として、大人が社会的に色んなことを考えたりするという社会教育の分野の活動に使うというのがあるので、川越市においてはなかなか許可してもらえない活動ではあったんです。

➖「こども食堂」を始めようとするときや続けていく上では、悩ましい問題とか周りとの兼ね合いなど心配があると思うんですけど。(鈴木さんのような)こういった経験を「活動報告書」でシェアすれば、「子ども食堂」を始める上でのヒントが得られて取り組みやすくなりそうですね。

活動と直結するリターン

➖ クラウドファンディングには、支援して頂いた人のお礼(リターン)があると思うんですけど、それについてお聞かせいただけますか?

私たちの団体では、社会福祉法人やお寺とのコラボで優しく包み込みながら子ども達を支援していくという事業をやっていきたいので、リターンについてもその活動と大きく関わって来るものにしました。そのため、リターンは市内にある最明寺(川越市小ケ谷)と本応寺(川越市石原町)の2つのお寺とコラボとなっています。

最明寺さんでは「こどもおやつクラブ」すでに、いろんな活動をされているんですけど、そのひとつに「フレンチ精進と座禅の会」というのがあります。これが人気でなかなか予約がとれないんですけど、優先的に予約が取れるプレミアムチケットを最明寺さんから頂きました。料理をするのは、箱根・養泉寺の副住職であり、オーベルジュ「グリーンヒルズ草庵」のフレンチシェフなんです。宗派を超えたコラボ(注:最明寺は天台宗、養泉寺は曹洞宗)でもあるんです。

➖ フレンチ精進、お肉とか使わないフレンチということですか?聞いたことあります。それを支援していただいたリターンとしてそれがいただけるという、それはすごいですね。

本応寺さんからは「傾聴プレミアムチケット」をリターンとして提供いただきました。これは、お坊さんである星光照さんに悩みを聞いていただけるチケットです。つらい悩みを聞くってことはものすごい心を使うことで、普通の人にはなかなか出来ないですけど、星さんは、長年、そういう活動をされて来た方なんです。その方に30分間お話を聞いていだける権利をチケットにしてリターンとして提供します。

➖ お坊さんならではのすごいありがたいリターンですね。お坊さんに話を一対一で聞いてもらう機会って滅多にないですし、精進料理も本当に美味しそう。お二人ともそういう取り組みというのはずっと前からされていたのですか?

今、生きている皆さんと関わりたいという気持ちを持ってらっしゃるお二人なので、現在、社会的に問題になっている子供の問題、これについてもすんなりとOKをくださいました。

➖ すごい熱い志を持ったお二人なんですね。時野さんもとても情熱をお持ちの方なので、きっと、それががお坊さんの心を動かしたのではないでしょうか?

そうであれば、より嬉しいんですけど。出会って、本当によかったなと思っています。素晴らしいお二人で理解してくださったんだなっていう風に感じています。

➖ こちらのクラウドファンディングはいつから?

はい、2月1日にスタートして、3月31日までと少し長いんですけど、こういう活動している方って、あんまり、インターネットとかクラウドファンディングというものにあんまり得意ってないっていう方も結構多いんですよね。

ですから、長く取って、スタートダッシュはなかなか難しいかもしれませんが、しっかり、語りこんで理解していただきながら支援につなげて行きたいと考えています

今後の活動について

➖ 活動報告書、すごく楽しみにしています。ぜひ、クラウドファンディング も達成して欲しいですね。それでは、最後に時野さんのこれからの夢とか目標をお聞かせください。

子供達が常にいるわけですから、この活動を始めてしまうともう止めるわけにはいきません。それから若者の支援ですね。若者も今、大変息苦しい時代になっていて、ひきこもりの問題だとか虐待の問題とか色んな問題抱えている。就職だって進学だってですね。奨学金借りたら地獄だとか色々とあると思うんですね。そういう子どもや若者の支援というものをもっと充実させていけたらというのが夢ですね。

➖ 時野さんは子どものお腹を満たしてあげるだけではなくて、いろいろな体験をプレゼントしてあげたりとか、お勉強をみてあげたりとか、いろんなもので、子供や若者に夢を与えたいわけですね。

特に「子どもの貧困」でよく言われるのが体験の貧困という言葉なんです。お金がないがために夏休みに家族旅行にいけなかったりとか、あるいは、修学旅行に行けなかったりとか、いうこともあったりするんですよね。そういった体験というのがなくなって、前に出れない気持ち的にふさがってしまう、あるいは勉強も積極的になれないとか、そういったところに何らかの支援をして一緒に歩んで行きたいなという、そういうチャンスを子供達に保証していければいいなと思っています。

➖ それは本当に心強いですね。本日は、「なくそう!『子供の貧困』川越シンポジウム実行委員会」事務局長の時野閏さんにお話いただきました。

ラジオぽてと「告知の来い人」2020年2月号

当日の放送の模様はこちらでご覧いただけます。

基本情報

なくそう!「子どもの貧困」川越シンポジウム実行委員会について

私たちは「子どもの貧困」問題をなんとかしたいと、2018年11月に立ち上げた団体。「市民にもっともっとこの問題を知らせていかなければ」「心やさしい市民をあつめて支援の動きを作っていけないか」「行政とも一緒に考えていければ」そんなことを話し合いながら1年余り活動してきました。

実行委員会には教員、子育てNPO役員、主任児童委員、市会議員、児童養護施設代表、障害者団体代表、保健師、退職教員、保育士、子ども食堂運営者、市民団体役員、一介の保護者、一介の労働者、老人ホーム施設長、スーパーボランティア、高校生、医師など様々な市民が集まって、互いに知らなかった知識、知らなかった手段、知らなかった人脈などを交流し合って成果を上げて来ました。

主な活動

2018年11月25日 結成の集い&第1回実行委員会

以後 毎月1回の実行委員会開催(学びと交流、市民への発信、シンポジウムの準備)

2019年5月26日 プレ企画(90名、川越市南文化会館)

- 青砥恭先生講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告

- 座談会「子ども食堂始めませんか?」

- PTA制服リサイクルアンケート

2019年8月11日 子ども食堂夕涼み会

2019年9月15日 本シンポジウム(240名、川越市やまぶき会館)

- 浅井春夫先生講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告

- パネルディスカッション

- 子どもの居場所フィールドワーク報告

【HP】

https://kawagoehinkonsympo.wixsite.com/kawagoehinkonsympo

【FaceBook】

https://www.facebook.com/nakukodo/

【Instagram】

https://www.instagram.com/nakukodo/

「活動報告書」収録内容(予定)

- プレ企画(2019年5月26日)の報告

- 青砥恭氏講演

- 座談会「子ども食堂を作ろう!」

- PTA制服リサイクルリサイクルアンケート報告

- シンポジウム(9月15日)の報告

- 浅井春夫氏講演

- 川越市「子どもの生活に関する実態調査」報告と資料

- パネルディスカッション

- 子どもの居場所について(商業施設で遊ぶ子どもたち)

- 子ども食堂をやってみて

- 市役所パネル展示などの活動

- 実行委員会の活動報告

- 私たちのこれから

- 広告のページ